リヴァイレッド西部、ファートゥス近くの小さな村に、ヨセフカは三人姉妹の長女として生まれた。生家は村の小さなパン屋で、彼女は両親と二人の妹たちに囲まれ、つつましくも温かな日々を送っていた。

しかし、彼女が十数歳になったある夜、村は突如として盗賊団の襲撃を受ける。一家は慌てて村はずれの洞窟に逃げ込み、幼い妹たちを抱きしめながら、ヨセフカはただ祈った。――どうか、見つかりませんように。その祈りが天に届いたのか、夜が明けるまで彼らは無事だった。盗賊たちは去り、朝の光が差し込む頃、一家は安堵の息をついた。

だが、奇妙なことが起こった。

家へ戻ろうとしたその時、ヨセフカが声をかけても、誰も応えない。肩に触れても、振り向く者はいない。父も、母も、妹たちも――誰ひとりとして、ヨセフカの存在に気づかなかった。まるで、最初から「四人家族」であったかのように。村へ戻っても同じだった。村人の誰もが彼女を知らず、名を呼ぶこともない。その日を境に、ヨセフカという少女はこの世界から静かに消え去ったのだった。

誰にも気づかれぬまま、ヨセフカは途方に暮れていた。声を張り上げても、肩を叩いても、誰一人として振り向かない。彼女は必死に村中を駆け回り、ただ一人でも自分を覚えている者を探した。

ある日、他領から来たという一人の司祭が彼女の姿に気づいた。ヨセフカは藁にも縋る思いで司祭に事情を打ち明け、助けを求めた。司祭はその不思議な境遇を不憫に思い、彼女に手を差し伸べる。

「王都なら、何かわかるかもしれない」

そう言って、彼はヨセフカを王都へと連れて行った。

王都に着いてから、司祭の導きで教皇庁の学者たちが調査を行った結果、ひとつの伝承が明らかになった。

かつて戦乱の折、ファートゥス近郊のあの洞窟には一人の高名な聖職者が村人たちを匿いその姿を隠して救ったという。その聖職者の遺品――聖印が、今も洞窟の奥深くに安置されているというのだ。学者たちは推測した。

ヨセフカは、その聖印に宿る加護、あるいは力を無意識のうちに引き出してしまったのではないかと。

やがて、彼女は教皇庁の内部組織「秘跡記録文書館」に紹介される。そこは、神聖なる秘跡や奇跡の事例を記録し、研究する者たちの集う場所だった。やがて、教皇庁の手によって洞窟の奥から聖印が回収された。

その瞬間、ヨセフカは確信した。――これは、あの夜、祈りに応じて自分を包んだ光だと。

聖印に触れた彼女の手のひらから、柔らかな光が溢れ出した。それはまるで、失われた存在を再び照らすような温かな輝きだった。彼女は確かに、その聖遺物の力を引き出すことができたのだ。

この出来事により、ヨセフカは「古の聖遺物に呼応する稀有な存在」として認められ、教皇庁直属の「秘跡記録文書館」に所属することとなった。やがて正式に司書としての任を受け、王都で新たな生活を始める。

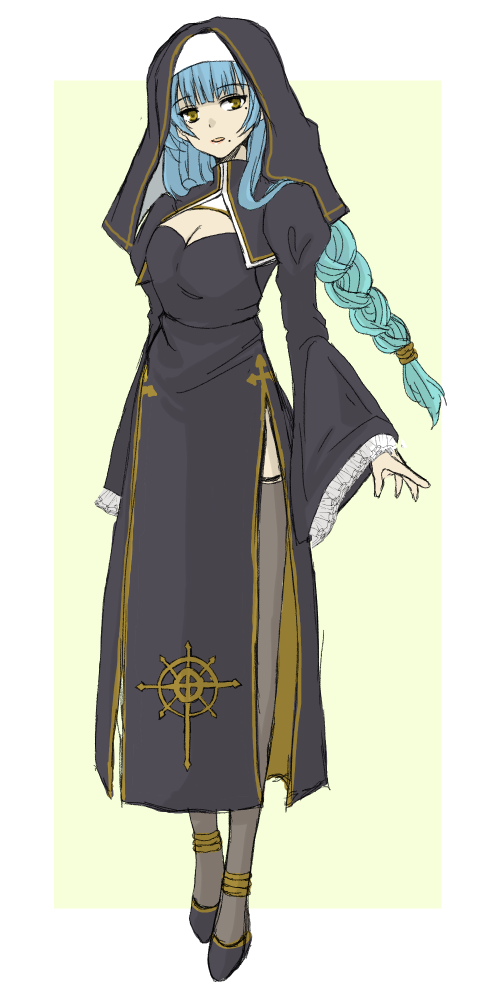

今の彼女は、王都の片隅にある小さな教会でシスターとして暮らしている。人々の悩みを聞き、病める者を慰め、失意の者に祈りを授ける――それが表向きの姿だ。しかしその裏では、民の口から語られる「奇跡」や「不思議な品」の噂を収集し、秘跡として保護・回収するという、密かな任務にあたっている。忘れ去られた者として生きる彼女は、今や“失われた奇跡を見つける者”として、静かに王都の影を歩んでいる。

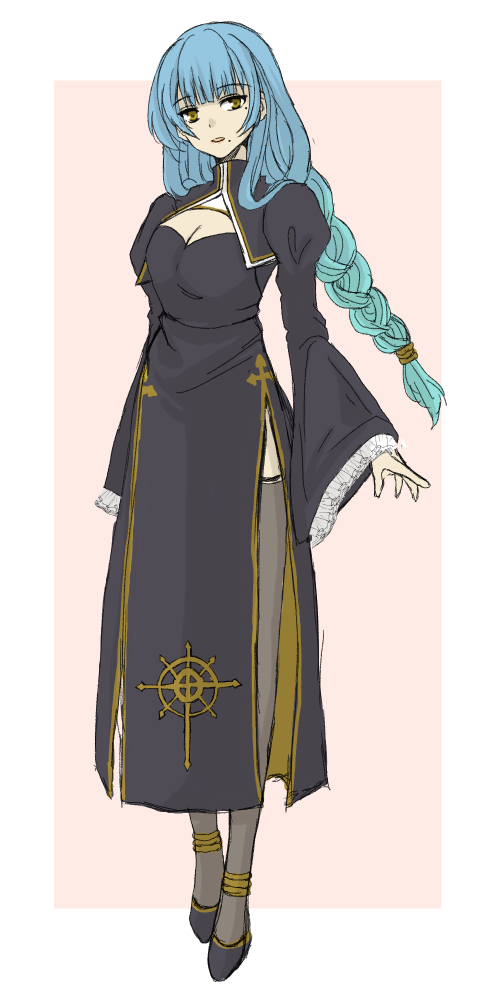

誠実で責任感が強く、静かな信念をもって任務に臨む女性。他者を思いやる優しさと献身の心を持つ。生まれたときからおねえちゃん